Militer Hukum dan Warga Sipil dalam Kasus Ferry Irwandi sebagai Preseden Demokrasi

Kasus dugaan tindak pidana yang menyeret nama aktivis sekaligus konten kreator Ferry Irwandi menjadi sorotan publik. Bukan semata karena sosok yang terlibat, tetapi juga karena aktor institusional yang turun tangan, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadiran sejumlah perwira tinggi TNI di Polda Metro Jaya untuk “berkonsultasi” terkait dugaan tindak pidana tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya posisi militer dalam urusan hukum sipil, dan apa implikasinya bagi demokrasi Indonesia?

Garis Batas yang Perlu Dihormati

Dalam sistem hukum Indonesia, garis batas kewenangan militer dan kepolisian sudah cukup jelas. TNI bertugas menjaga pertahanan negara (UU No. 34/2004 tentang TNI), sementara Polri memegang otoritas penegakan hukum pidana umum (UU No. 2/2002 tentang Polri). Dengan demikian, segala dugaan tindak pidana yang melibatkan warga sipil seharusnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, bukan oleh institusi militer.

Secara formal, langkah TNI mendatangi Polda Metro Jaya bisa dimaknai sebagai sikap hati-hati, bahwa mereka tidak bertindak sepihak, tetapi menyerahkan temuan kepada aparat hukum. Namun, simbolisme kehadiran sejumlah jenderal aktif tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Dalam kultur politik Indonesia, simbol militer kerap dianggap sebagai sinyal kekuasaan.

Huntington, S. P. (1956) dalam penelitianya yang berjudul Civilian control and the constitution menegaskan objective civilian control, bahwa militer harus tunduk pada otoritas sipil dan tidak menekan institusi politik maupun hukum. Kehadiran pejabat TNI dalam kapasitas simbolik dapat ditafsirkan sebagai bentuk tekanan institusional implisit, yang berpotensi memengaruhi independensi polisi dalam menangani kasus.

Pertanyaan kuncinya adalah apakah langkah tersebut sekadar partisipasi sah seorang warga negara, atau justru ekspansi kewenangan militer ke ranah sipil yang melanggar semangat supremasi sipil?

Kebebasan Berpendapat dan Batas Hukumnya

Ferry Irwandi dikenal sebagai figur publik yang vokal dan kritis. Dalam demokrasi, kebebasan berekspresi dijamin UUD 1945 (Pasal 28E) serta instrumen internasional seperti ICCPR (Pasal 19) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12/2005. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Jika ekspresi berubah menjadi ujaran kebencian, fitnah, atau disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat, maka ia dapat memasuki ranah hukum pidana.

Di sinilah problem muncul, bahwa batas antara kritik politik yang sah dengan delik pidana sering kali kabur. Siegle, J. (2012) dalam penelitianya yang berjudul Overcoming dilemmas of democratisation memperingatkan bahwa demokrasi modern seringkali terkikis bukan lewat kudeta militer, melainkan melalui praktik pembatasan kebebasan sipil secara perlahan. Sedangkan Norris, P. (2011) dalam kajiannya yang berjudul Democratic Deficit menekankan perlunya membedakan antara kritik yang sah terhadap institusi publik dengan ujaran menyesatkan yang bersifat merusak.

Sehingga Proses hukum atas Ferry harus dilakukan objektif, transparan, dan independen. Jika tidak, penegakan hukum bisa ditafsirkan sebagai instrumen politik untuk membungkam suara kritis.

Relasi Sipil–Militer

Reformasi 1998 menghasilkan kesepakatan nasional untuk menghapus dwifungsi ABRI dan menegakkan prinsip supremasi sipil. TNI ditempatkan murni sebagai alat pertahanan, sementara urusan politik dan hukum sipil dipisahkan. Namun, kasus Ferry mengingatkan bahwa garis pemisah tersebut masih rapuh.

Desch, M. C. (2008) dalam The Professional Soldier menekankan bahwa militer modern seharusnya berfungsi sebagai constabulary force, yakni menjaga keamanan eksternal tanpa mencampuri urusan sipil. Jika militer kembali tampil membawa otoritas institusional dalam konflik dengan warga sipil, publik dapat menafsirkannya sebagai tanda kembalinya militer ke ruang sipil adalah sebuah kemunduran pascareformasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haripin, M. (2019) tentang politik militer Indonesia menunjukkan bahwa meskipun dwifungsi telah dihapus, militer masih kerap berupaya mempertahankan pengaruhnya, terutama ketika menyangkut “kehormatan” institusi. Kasus-kasus serupa dapat memperkuat persepsi bahwa militer belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lama untuk mencampuri ranah sipil.

Preseden yang Mengkhawatirkan

Dampak kasus ini melampaui sosok Ferry Irwandi atau citra TNI. Ia berpotensi menciptakan preseden berbahaya, bahwa kritik warga sipil dapat dengan mudah dipidanakan jika menyentuh institusi militer. Jika pola ini terus berulang, masyarakat akan mengalami chilling effect, yaitu ketakutan untuk berbicara kritis karena risiko berhadapan dengan kekuatan bersenjata.

Croissant, A. (2011) mencatat bahwa di banyak negara Asia Tenggara, keterlibatan militer dalam urusan sipil berujung pada menyempitnya ruang kebebasan sipil. Kasus Thailand pasca-kudeta 2014 dan Myanmar pasca-2021 menunjukkan betapa cepat demokrasi bisa runtuh ketika militer kembali memainkan peran dominan dalam ruang publik.

Namun, perlu ditegaskan juga bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan absolut untuk menyebarkan hoaks atau disinformasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan: ruang kritik yang luas, tetapi juga tanggung jawab etis dari warga negara.

Menjaga Demokrasi, Menjaga Supremasi Sipil

Pelaporan TNI terhadap warga sipil ke kepolisian sah jika dilakukan sebagai hak warga negara. Tetapi, ketika pelaporan tersebut dilakukan dengan membawa simbol institusi militer, masalahnya tidak lagi sekadar hukum, melainkan juga arah demokrasi Indonesia ke depan.

Kasus Ferry Irwandi adalah sebuah cermin, bahwa apakah Indonesia tetap konsisten menjaga militer dalam perannya sebagai penjaga pertahanan, atau justru membuka ruang bagi kembalinya militer ke arena sipil?

Yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik institusi atau individu, melainkan juga masa depan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Seperti diingatkan Huntington (1957), demokrasi hanya bisa bertahan jika militer tunduk pada otoritas sipil, bukan sebaliknya!.

Referensi

Croissant, Aurel. “Civilian control over the military in East Asia.” Republic of Korea: The East Asia Institute Fellows Program, 2011.

Desch, Michael C. Civilian control of the military: The changing security environment. JHU Press, 2008.

Hadijaya, Dimas. “KRIMINALISASI DALAM UU ITE:” ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI”.” Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif 6, no. 2 (2025).

Haripin, Muhamad. Civil-military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge, 2019.

Huntington, Samuel P. “Civilian control and the constitution.” American political science review 50, no. 3 (1956): 676–99.

Maksum, Ali, dan Surwandono Surwandono. “Analisis Tata Kelola Keamanan Indonesia Masa Kini: Studi Kasus UU No. 34/2004, UU No. 2/2002, UU No. 7/20121.” Jurnal Keamanan Nasional 6, no. 2 (2020): 131–60.

Norris, Pippa. Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge University Press, 2011.

Rijal, Andi Haerur. Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.

Siegle, Joseph. “Overcoming dilemmas of democratisation: Protecting civil liberties and the right to democracy.” Nordic Journal of International Law 81, no. 4 (2012): 471–506.

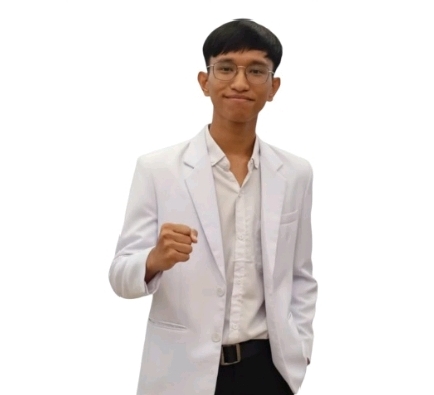

Ruben Cornelius Siagian

Sebagai seorang peneliti, Ruben memiliki fokus pada bidang astrofisika, pembelajaran mesin (machine learning), dan fisika komputasi. Ia aktif mempublikasikan karya-karya ilmiahnya di berbagai jurnal bereputasi. Keahliannya mencakup jembatan antara disiplin ilmu fisika teoretis dengan penerapan teknologi canggih seperti algoritma pembelajaran mesin untuk analisis data ilmiah.

Meskipun berlatar belakang sains, minatnya meluas ke berbagai isu global yang kompleks. Hal ini terlihat dari publikasinya yang juga mencakup analisis tentang energi nuklir, keberlanjutan energi, dan hubungan politik internasional.

Sebagai peneliti independen, Ruben tidak terafiliasi secara tetap dengan satu institusi tertentu. Hal ini memberinya keleluasaan untuk mengeksplorasi berbagai topik penelitian multidisiplin. Beberapa contoh karya ilmiahnya menunjukkan kedalaman analisis pada fenomena alam semesta, seperti dinamika lubang hitam dan kosmologi. Ia juga menunjukkan perhatian pada integritas akademik dan sistem publikasi ilmiah di Indonesia. Beliau pernah menyerukan adanya reformasi total pada sistem publikasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing jurnal ilmiah di tingkat global.

Di luar bidang sains, Ruben Cornelius Siagian aktif sebagai pengamat kebijakan publik. Ia sering memberikan pandangan kritis terhadap berbagai isu sosial dan politik di Indonesia. Beberapa pemikiran dan analisis kebijakan publiknya yang telah dipublikasikan antara lain:

a. Kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Ia menyoroti isu-isu seperti sistem pengaduan DPR yang dianggapnya hanya ilusi dan tidak efektif, serta menganalisis krisis representasi yang memicu kemarahan publik.

b. Peran Mahasiswa dalam Isu Sosial: Salah satu tulisannya membahas bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam mengurangi kasus kejahatan di lingkungan perkotaan, menggunakan pendekatan teori struktural-fungsional.

c. Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat: Beliau juga menyuarakan pentingnya kerangka hukum untuk melindungi aktivis lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Ruben Cornelius Siagian adalah seorang intelektual muda yang produktif, dengan rekam jejak yang mencakup penelitian ilmiah di bidang fisika dan analisis kritis terhadap kebijakan publik dan isu-isu sosial-politik di Indonesia.

No Comments